L’Outil de Modélisation Socio-Écologique Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes (WEFE-SEM) représente un cadre méthodologique novateur visant à promouvoir une gestion intégrée des paysages — englobant une approche multifonctionnelle, à plusieurs niveaux, impliquant divers acteurs et couvrant plusieurs secteurs — afin de favoriser la transition des Réserves de Biosphère méditerranéennes vers des territoires plus résilients et mieux préparés face aux effets du changement climatique. Le développement de l’outil WEFE-SEM repose sur cinq étapes clés :

Étape 1 : Collecte d’informations et analyse approfondie de la Réserve de Biosphère

Un pilier fondamental de l’outil WEFE-SEM est la collecte de données pertinentes pour chaque Réserve de Biosphère (RB). Ce processus a été conçu de manière à refléter les principes essentiels du projet RES-MAB, à savoir : transparence, participation et coopération.

La phase de collecte a commencé par des entretiens bilatéraux (entre octobre et décembre 2024) avec les gestionnaires des RB, afin d’identifier les caractéristiques spécifiques à chaque site. Ces rencontres ont permis des échanges ouverts sur les problématiques potentielles du Nexus WEFE, les opportunités associées, ainsi que sur les programmes existants, les témoignages et les visions des gestionnaires. Chaque entretien comprenait également une révision conjointe des indicateurs socio-écologiques, afin d’éclaircir certains points et de coordonner la complétion des données manquantes. Cette première collecte a permis de poser les bases pour une synthèse claire et complète des principaux traits socio-écologiques de chaque réserve, aboutissant à la production de fiches de caractérisation dans le cadre du livrable D2.1 du WP2.

Dans l’optique de l’outil WEFE-SEM, la collecte de données doit rester un processus dynamique, permettant un retour d’information régulier de la part des RB, afin de garantir que les simulations reflètent fidèlement la réalité du terrain. Cette démarche a donc été prolongée afin d’assurer une description précise des composantes paysagères et une prise en compte effective des vocations.

Les vocations désignent les besoins biophysiques et les aspirations socio-écologiques exprimés par les parties prenantes ayant un lien direct avec le territoire, notamment les acteurs locaux. Elles se traduisent par des représentations cartographiques et correspondent aux transformations possibles de l’occupation du sol. Elles sont intégrées dans la cinquième étape de l’outil WEFE-SEM, où les visions de développement et les priorités définies en matière de services écosystémiques (SE) sont converties en scénarios d’aménagement alternatifs.

Pour identifier ces vocations, un exercice de cartographie participative en ligne a été mis en place et s’est déroulé en juin 2025, au cours de sept sessions d’environ deux heures chacune. Ces exercices sont considérés comme des instruments essentiels pour révéler les vocations et analyser les enjeux du Nexus dans les paysages méditerranéens (Baratella, V. et al., 2023). Les réponses recueillies font actuellement l’objet d’une évaluation en vue de leur intégration dans les scénarios d’aménagement alternatifs. Un rapport détaillé sur ces exercices sera inclus dans le livrable D2.2 du WP2.

Étape 2 : Élaboration d’une carte de référence de l’occupation et de l’utilisation des sols (LULC) pour chaque Réserve de Biosphère

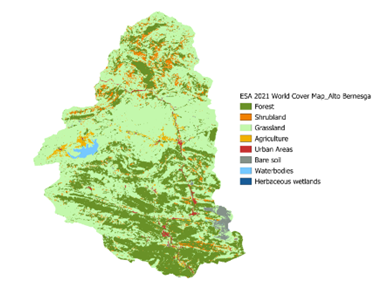

Après avoir finalisé l’étape de caractérisation dans le cadre de l’outil WEFE, nous avons utilisé la carte mondiale de couverture terrestre 2021 développée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour établir une carte de référence LULC pour chaque Réserve de Biosphère (RB).

La carte LULC de l’ESA est un produit mondial librement accessible, offrant une résolution spatiale de 10 mètres, et distinguant huit grandes catégories d’occupation du sol : forêts, broussailles, prairies, zones agricoles, zones urbaines, sols nus, plans d’eau et zones humides herbacées.

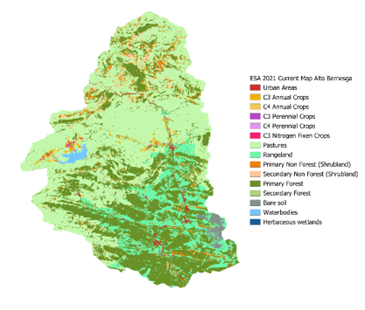

Bien que la carte de l’ESA affiche une précision globale de 76,7 % (Zanaga, D., et al., 2021), la méthodologie WEFE nécessite une classification plus fine pour pouvoir modéliser différents scénarios d’usage des terres sous des conditions climatiques variées, et pour estimer les services écosystémiques. Ainsi, nous avons enrichi cette base en y intégrant divers jeux de données mondiaux complémentaires, tels que Global Forest Change, l’Indice Mondial d’Aridité, et le projet Land Use Harmonization 2 (Hurtt, G. C. et al., 2020).

L’intégration de ces données a permis d’affiner la typologie, en distinguant notamment entre les forêts primaires et secondaires, les broussailles primaires et secondaires, les pâturages, les parcours naturels et différents types de cultures, tout en maintenant les catégories existantes telles que les plans d’eau, les sols nus ou à végétation clairsemée, et les zones humides herbacées. Le résultat obtenu est une carte d’occupation du sol plus détaillée, qui sert de référence pour chaque Réserve de Biosphère.

Étape 3 : Simulation des scénarios climatiques — Combinaison des RCP et des SSP

Les cartes de référence visent à reproduire les catégories d’occupation du sol définies dans le projet Land Use Harmonization 2 (Hurtt, G. et al., 2020), afin de modéliser les conditions climatiques à travers quatre trajectoires représentatives d’évolution du climat (RCP) définies aux niveaux 2.6, 4.5 et 8.5, telles que décrites par van Vuuren, D.P. et al. (2011), combinées aux trajectoires socio-économiques partagées (SSP) développées par Kriegler, E. et al. (2012). Cette combinaison permet de simuler les changements d’usage des terres selon différents scénarios prospectifs. La méthodologie détaillée de cette étape sera présentée dans le livrable D2.3 du WP2.

Étape 4 : Utilisation du logiciel InVEST pour modéliser l’estimation des services écosystémiques (SE)

Le logiciel InVEST a été retenu pour l’estimation des services écosystémiques (SE) dans le cadre de l’outil WEFE-SEM pour trois raisons principales :

Premièrement, le nombre important de SE que le logiciel permet de modéliser offre à l’outil WEFE-SEM la possibilité de produire des projections futures plus précises, en tenant compte d’une diversité de services. Cela permet une meilleure visualisation des changements dans la structure et la fonction des SE, ainsi que de leurs effets sur les paysages. Plus l’outil peut intégrer de SE, plus les compromis entre les différents usages du sol deviennent explicites pour les parties prenantes, ce qui soutient une prise de décision éclairée vers des paysages plus résilients.

Deuxièmement, la résolution spatiale du logiciel permet l’utilisation de bases de données disponibles à l’échelle mondiale, régionale et locale. C’est un atout majeur pour l’outil WEFE-SEM, étant donné que les Réserves de Biosphère ne disposent pas toutes d’un niveau homogène de données. L’utilisation de sources globales garantit une cohérence entre les zones d’étude et facilite les comparaisons et évaluations entre scénarios.

Troisièmement, cette flexibilité permet également d’adapter les modèles aux spécificités locales, en intégrant des données plus ciblées provenant de niveaux régional ou local.

Actuellement, le développement de l’outil WEFE-SEM se situe à cette étape. Les données sont en cours de préparation pour être intégrées dans le logiciel InVEST. Les résultats attendus prendront la forme de cartes pour chaque Réserve de Biosphère, illustrant les variations des SE simulées selon la combinaison des trajectoires RCP et SSP. L’ensemble du processus sera détaillé dans le livrable D2.4 du WP2.

Étape 5 : Optimisation

À cette phase de l’outil WEFE-SEM, nous disposons d’un ensemble de cartes illustrant l’évolution de l’occupation du sol au niveau de chaque polygone de la carte LULC de référence propre à chaque RB. Les états possibles de chaque unité paysagère (i.e., polygone) sont définis, correspondant aux différentes catégories de couverture terrestre issues de la carte ESA 2021, modélisées pour générer des alternatives d’évolution. Une alternative est définie comme la combinaison entre l’état actuel et un état futur potentiel. À partir de l’ensemble des alternatives possibles, un espace décisionnel préliminaire est élaboré, répertoriant toutes les options envisageables pour chaque polygone (Aquilúe et al., 2025).

Durant la phase d’optimisation; Au cours de cette étape, les vocations propres à chaque site — c’est-à-dire l’usage du sol pour lequel le territoire est le plus adapté — sont prises en compte pour identifier les combinaisons de services écosystémiques (SE) générées lorsque certains objectifs sont maximisés ou minimisés par des stratégies de gestion ciblées.

Cette phase permet de traduire les visions de développement et les priorités en matière de SE, définies par les gestionnaires des Réserves de Biosphère, en scénarios paysagers alternatifs viables.

En filtrant les options selon les vocations, l’éventail des possibles est réduit à un ensemble d’états paysagers réalisables et pertinents pour chaque RB. Pour chacun de ces états, les SE sélectionnés sont quantifiés et intégrés dans une matrice (ou espace décisionnel) qui alimente la procédure d’optimisation.

Le résultat : un portefeuille de configurations paysagères résilientes.

Chaque configuration repose sur un équilibre différent entre les vocations mises en avant et les objectifs poursuivis, et génère donc une combinaison spécifique de services écosystémiques.

Outil d’aide à la décision pour un paysage résilient

L’issue de ce processus est une proposition optimisée du paysage de la Réserve de Biosphère.

Lors de l’étape finale, l’outil est affiné, et une nouvelle phase de concertation est organisée avec les parties prenantes afin de valider les résultats de l’approche WEFE-SEM et la configuration paysagère proposée.

Cette version finale vise à outiller les décideurs dans leurs choix d’aménagement du territoire, en les guidant vers des alternatives qui concilient résilience environnementale et bien-être humain, conformément aux principes de gestion intégrée WEFE.

Références citées

Aquilúe, N., Zaldo-Aubanell, Q., Salgado, J., Capizzi, G., Camps, J., Moreno, J., Pukkala, T., Trasobares, A. (2025). FORMES : Un système de projection pour la planification forestière multi-objectifs. 9ᵉ Congrès Forestier Espagnol, juin 2025.

Baratella, V., Pirelli, T., Giordano, R., Pagano, A., Portoghese, I., Bea, M., López-Moya, E., Di Fonzo, A., Fabiani, S., Vanino, S. (2023). Analyse et mobilisation des parties prenantes pour relever les défis du Nexus Eau-Écosystèmes-Alimentation dans les milieux méditerranéens : étude de cas en Italie, Italian Journal of Agronomy, 18(4), 2200. https://doi.org/10.4081/ija.2023.2200

Hurtt, G. C., Chini, L., Sahajpal, R., Frolking, S., Bodirsky, B. L., Calvin, K., Doelman, J. C., Fisk, J., Fujimori, S., Goldewijk, K. K., Hasegawa, T., Havlik, P., Heinimann, A., Humpenöder, F., Jungclaus, J., Kaplan, J., Kennedy, J., Kristzin, T., Lawrence, D., Lawrence, P., Ma, L., Mertz, O., Pongratz, J., Popp, A., Poulter, B., Riahi, K., Shevliakova, E., Stehfest, E., Thornton, P., Tubiello, F. N., van Vuuren, D. P., Zhang, X. (2020). Harmonisation de l’évolution mondiale de l’occupation et de la gestion des terres pour la période 850–2100 (LUH2) pour CMIP6, Geoscientific Model Development Discussions. https://doi.org/10.5194/gmd2019-360

Kriegler, E., O’Neill, B.C., Hallegatte, S., Kram, T., Lempert, R.J., Moss, R.H., Wilbanks, T. (2012). L’importance des scénarios socio-économiques pour l’analyse du changement climatique : une nouvelle approche fondée sur les trajectoires partagées, Global Environmental Change, 22(4), 807–822. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.05.005

Carte mondiale de l’aridité. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). FAO Catalog. Donnée spatiale mondiale (~19 km).

Hansen, M. C. et al. (2013). Cartes mondiales à haute résolution des changements de couvert forestier au XXIᵉ siècle, Science, 342, 850–853. https://doi.org/10.1126/science.1244693

Monfreda, C., Ramankutty, N., Foley, J. A. (2008). L’agriculture mondiale : répartition géographique des surfaces cultivées, rendements, types physiologiques et productivité primaire nette en l’an 2000, Global Biogeochemical Cycles, 22, GB1022. https://doi.org/10.1029/2007GB002947

Natural Capital Project (2025). InVEST 3.16.1. Stanford University, University of Minnesota, Chinese Academy of Sciences, The Nature Conservancy, WWF, Stockholm Resilience Centre, Royal Swedish Academy of Sciences. https://doi.org/10.60793/natcap-invest-3.16.1

van Vuuren, D.P., Edmonds, J., Kainuma, M., et al. (2011). Les trajectoires représentatives d’évolution des concentrations (RCP) : aperçu général, Climatic Change, 109, 5. https://doi.org/10.1007/s10584-011-0148-z

Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N.E., Xu, P., Ramoino, F., Arino, O. (2022). ESA WorldCover 10 m – version 2021 v200. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221